দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ ভেঙ্গে দিচ্ছে ভারত

আহমদ সালাহউদ্দীন

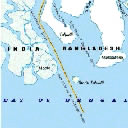

বাংলাদেশের পশ্চিমে সুন্দরবন সংলগ্ন তালপট্টি দ্বীপটি সুকৌশলে ভারত ভেঙ্গে দিচ্ছে। বাংলাদেশের সীমানায় বৃহৎ এ দ্বীপটি যাতে আর গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য ভারত উজানে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর স্রোত ও পলি নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে নতুন করে পলি জমতে না পেরে তালপট্টি দ্বীপ আর উঁচু না হয়ে বরং সম্প্রতি সেখানে ভাঙন শুরু হয়েছে। ওদিকে চার-পাঁচ বছর আগে থেকে ভারত বিশ্বব্যাপী প্রচার শুরু করেছে যে, তালপট্টি দ্বীপটি বিলীন হয়ে গেছে। এর কোন অস্তিত্ব বর্তমানে আর নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তালপট্টি দ্বীপের অস্তিত্ব এখনো আছে এবং ভাটার সময়ে এর চূড়া সামান্য ভেসে ওঠে। কিন্তু জোয়ারে পুরোপুরি ডুবে যায়। আগে যত দ্রুত দ্বীপটি গড়ে উঠছিল, বর্তমানে সেভাবে আর গড়ছে না। তবে বিলীন হয়নি। গত সপ্তাহেও গুগলের স্যাটেলাইট মানচিত্রে তালপট্টি দ্বীপটির অস্তিত্ব দেখা গেছে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সমুদ্র বিজ্ঞান ও ভূগোল বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আব্দুর রব এসব তথ্য জানিয়ে বলেন, দ্বীপটি রেকর্ডপত্রে বাংলাদেশের। একাত্তরের স্বাধীনতার পর থেকে ভারত জোরপূর্বক তালপট্টি দখল করে রেখেছে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একবার দ্বীপটির দখল নিয়েছিলেন। এরপর ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা না হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বিরোধপূর্ণ এলাকায় বাংলাদেশের নৌবাহিনীকে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি গাড়তে দেয়নি। এর মধ্যে ভারত একাধিকবার জরিপ করে দেখেছে, তালপট্টি পুরোপুরি জেগে উঠলে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সমুদ্রসীমার ফায়ছালা হ’লে তারা কখনোই এর মালিকানা পাবে না। বরং বাংলাদেশ এর মালিকানা লাভ করলে সমুদ্রসীমায় অনেকদূর এগিয়ে যাবে। তাই ভারত তালপট্টি দ্বীপটি ভেঙ্গে দেয়ার কৌশল গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রসীমা নিয়ে মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের বিরোধের ব্যাপারে সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের (ইটলস) রায়ের পর ভারত এ ব্যাপারে আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে। যাতে তালপট্টির মালিকানা কোনভাবেই বাংলাদেশ না পেতে পারে এজন্য একদিকে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় ভারতীয় অংশে গ্রোয়েন নির্মাণ করে স্রোতের গতি বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, অপরদিকে নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ করে পলি ভিন্ন খাতে সরিয়ে দিচ্ছে।

এ অবস্থায় মিয়ানমারের পর এবার ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের মাধ্যমে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে যদিও বাংলাদেশ প্রচন্ড আশাবাদী হয়ে উঠেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আশায় গুড়েবালি পড়তে পারে বলেই আশংকা করা হচ্ছে। এদিকে সরকারের মেরিটাইম বিশেষজ্ঞ ও সমুদ্র অঞ্চল সীমানা রক্ষা কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট মহল এবং উপকূলবর্তী সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের স্বপ্ন, আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, সেন্টমার্টিনের মতো তালপট্টি দ্বীপও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বৃদ্ধিতে হয়তো বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তাদের দাবি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে আইনী লড়াইয়ে জোরালোভাবে তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি উপস্থাপন করে দক্ষিণ তালপট্টিসহ বিশাল সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা চূড়ান্ত করা হোক। দক্ষিণ তালপট্টি দখল করে নেয়ার পক্ষে কোন যৌক্তিক বা আইনগত দাবি নেই ভারতের। তারা যে এটি জবর দখল করে রেখেছে দীর্ঘদিন, তার বিপরীতে জোরালো কোন পদক্ষেপও নেয়া হয়নি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। দক্ষিণ তালপট্টি বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের বলে প্রমাণিত হ’লেও ভারত গায়ের জোরে বরাবরই তা অস্বীকার করে আসছিল। এখন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের রায়ে এটা ফেরতের পথ সুগম হওয়ার আগেই ভারত চালাকি করে দ্বীপটি ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছে।

নৌবাহিনী সূত্রে জানা যায়, বঙ্গোপসাগরের অগভীর সামুদ্রিক এলাকায় জেগে ওঠা উপকূলীয় দ্বীপ দক্ষিণ তালপট্টি। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা যেলার শ্যামনগর এবং পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা যেলা বসিরহাটের মধ্যস্থল হাড়িয়াভাঙ্গা নদী দ্বারা চিহ্নিত সীমান্ত রেখা বরাবর হাড়িয়াভাঙ্গার মোহনার বাংলাদেশ অংশে অগভীর সমুদ্রে দ্বীপটির অবস্থান। দ্বীপটি গঙ্গা বা পদ্মা নদীর বিভিন্ন শাখা নদীর পলল অবক্ষেপণের ফলে গড়ে উঠেছে। হাড়িয়াভাঙ্গা মোহনা থেকে দ্বীপটির দূরত্ব মাত্র ২ কিলোমিটার। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের সরাসরি উত্তরে বাংলাদেশের মূল ভূখন্ড এবং সর্ব-দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। দ্বীপটির বর্তমান আয়তন প্রায় ১০ বর্গকিলোমিটার। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপাঞ্চলের দক্ষিণভাগে আঘাত হানার পর পরই দ্বীপটি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রথম দৃষ্টিগোচরে আসে। তৎকালীন খুলনা যেলা প্রশাসন নৌবাহিনীর সহযোগিতায় প্রাথমিক জরিপ শেষে প্রশাসনিক দলিলপত্রে নথিভুক্ত করে দ্বীপটির নামকরণ করে দক্ষিণ তালপট্টি। ভারত তখন এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করেনি। অথচ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বীপটি ‘নিউমুর দ্বীপ’ নামে অবহিত করে রাতারাতি দখল করে নেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের অস্থির সময়ে দ্বীপটির দখলদারিত্ব তখন আর বাংলাদেশ বা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। পরে ১৯৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইআরটিএস ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে স্বল্প ও গভীর সামুদ্রিক পানিতে জেগে ওঠা এই ডুবন্ত ভূখন্ডের জরিপ করা হয় এবং দ্বীপটি বাংলাদেশ অংশে বলে প্রমাণিত হওয়ায় রেকর্ডভুক্ত করা হয়। এরপর থেকেই বিষয়টি নিয়ে হৈ চৈ হ’তে থাকে। কিন্তু প্রতিবাদ জোরালো না হওয়ায় দীর্ঘসময় ধরে দ্বীপটি ভারতের অবৈধ দখলে রয়ে গেছে। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের চারপাশ দশ কিলোমিটার বিস্তৃত। এখানে উপকূলীয় সমুদ্রের গড় গভীরতা মাত্র ৩ থেকে সাড়ে ৫ মিটার। দ্বীপটি থেকে সোজা প্রায় ৪৩ কিলোমিটার দক্ষিণে গভীর সামুদ্রিক খাত বা অতলান্তিক ঘূর্ণাবর্তের (সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড) অবস্থান। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী দ্বীপটি ও এর চার পাশের ভূরূপতাত্বিক অবস্থা এবং সংলগ্ন হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদী দু’টির জলতাত্বিক প্রক্রিয়া থেকে ধারণা করা হয়, অদূর ভবিষ্যতে এটি উত্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের মূল ভূখন্ড তালপট্টির সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। দেশের দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর মংলা ও সংশ্লিষ্ট মেরিটাইম বিশেষজ্ঞ এবং সমুদ্র সম্পদ পর্যবেক্ষকদের অভিমত, আয়তনের দিক থেকে দক্ষিণ তালপট্টি অত্যন্ত ক্ষুদ্র দ্বীপ হ’লেও ভূ-রাজনৈতিক নিরিখে দ্বীপটির গুরুত্ব অপরিসীম। উপকূলীয় দ্বীপটির মালিকানার সাথে জড়িত রয়েছে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের বিশাল সমুদ্রাঞ্চলের সার্বভৌমত্বের স্বার্থ। তাই সালিশি নিষ্পত্তির মাধ্যমে শুধু দক্ষিণ তালপট্টি নয়, সমুদ্রসীমার এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনকে নিষ্কণ্টক করা একান্ত যরূরী। বাংলাদেশের উপকূল থেকে দক্ষিণে প্রায় ৫শ’ কিলোমিটার পর্যন্ত মহীসোপানের বিস্তৃতি। এই অগভীর সমুদ্রাঞ্চলের মোট আয়তন কমপক্ষে সাড়ে ৩ লাখ বর্গমাইল। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের সর্বশেষ নীতি অনুযায়ী নিজ দেশের উপকূলীয় সংলগ্ন মহীসোপানের যাবতীয় সমুদ্র সম্পদরাজির ব্যবহার ও মালিকানা স্বত্ব ভোগ করার একচ্ছত্র অধিকার সে দেশের রয়েছে। দক্ষিণ তালপট্টি মালিকানার সাথে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের স্বাভাবিক সীমার অতিরিক্ত কমপক্ষে ২৫ হাযার বর্গামইল সমুদ্রাঞ্চলের স্বার্থ জড়িত। দ্বীপটির দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে হাযার হাযার বর্গকিলোমিটার সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে মৎস্য ও তেল-গ্যাস ক্ষেত্রসহ বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক সম্পদ রযেছে। ঐ এলাকার সমুদ্রতলে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, এ্যালুমিনিয়াম, তেজস্ক্রীয় ভারী খনিজ পদার্থ ইত্যাদির বিপুল সঞ্চয় রয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে বঙ্গোপসাগরের অগভীর মহীসোপান তলদেশে খনিজ তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বড় ধরনের সঞ্চয় আবিষ্কৃত হওয়ায়। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের ঐ সামুদ্রিক এলাকায় অর্থনৈতিক মৎস্য অঞ্চল গঠিত। এটি ৩টি ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের কাছে সাউথ প্যাসেজ, দ্বিতীয়টি বরগুনা-পটুয়াখালীর কাছে মিডল প্যাসেজ এবং খুলনা-সাতক্ষীরা ও সুন্দরবনের কাছে ইস্ট প্যাসেজ। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের কোলে অবস্থিত মূল সুন্দরবন। ভারতের ২৪ পরগনার দক্ষিণ ভাগও সুন্দরবনের অংশবিশেষ। পশ্চিমে ভাগীরথি নদীর মোহনা থেকে পূর্বে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সুন্দরবন বিস্তৃত। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, ৬ হাযার ১৭ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত সুন্দরবনের ৪ হাযার ১৪৩ বর্গকিলোমিটার ভূ-ভাগ আর ১ হাযার ৮৭৪ বর্গমিলোমিটার জলভাগ। বর্তমানে সুন্দরবন ঘিরে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অংশে বিভিন্নভাবে ভারতীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চলছে। সমুদ্র অঞ্চল সীমানা রক্ষা জাতীয় কমিটির আহবায়ক মোহাম্মদ নুর মোহাম্মদ এক সাক্ষাৎকারে জানান, দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে নির্ধারণ হয়েছে। তাতে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি যাই থাক, একটি দীর্ঘ বিতর্কের অবসান হয়েছে। তবে এখানে কোন ভুল বা অপাপ্তি থাকলে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীতে ভারতীয়দের সাথে আরো কার্যকরভাবে আন্তর্জাতিক আদালতে লড়তে হবে। এ অবস্থায় বঙ্গোপসাগরে শুধু মালিকানা প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না, এর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণও নিতে হবে বাংলাদেশকে। তিনি বলেন, কমিটির সদস্য সচিব অবসরপ্রাপ্ত রিয়াল এ্যাডমিরাল খোরশেদ আলমসহ নেতৃবৃন্দ ১৯৮২ সালে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন পাস হওয়ার পর থেকে বহু দেন দরবার করেছে বিভিন্ন পন্থায়। এখন ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ ও বিরোধ নিস্পত্তি হওয়া যরূরী। এক্ষেত্রে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপসহ ঐ এলাকার বিরাট সমুদ্রাঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার মতে, আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে ভারতের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই জোরদার করতে হবে। এজন্য দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপে প্রয়োজনে যৌথভাবে বা আন্তর্জাতিকভাবে জরিপের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভারতীয়রা কোন কৌশলে দ্বীপটি ভেঙ্গে দেওয়ার অপচেষ্টা করলে সেটাও আন্তর্জাতিক আদালতের নযরে আনতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ ঢাকঢাক গুড়গুড় করার সুযোগ নেই। এখনই কঠোর না হ’লে আমাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে।

বিজিবি সূত্র জানায়, দক্ষিণ-পশ্চিমসহ দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় হাযার হাযার বিঘা জমি ভারত জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে। যা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে জরিপ ও বৈঠক চলছে, কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। ভারত দ্বিপাক্ষিকভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কথা বলে কালক্ষেপণ করে চলেছে। কাগজপত্র ও রেকর্ডে জমি বাংলাদেশের থাকলেও ভারতীয়রা যুক্তির পরিবর্তে গায়ের জোরে সব ভোগদখল করছে। একইভাবে সমুদ্রাঞ্চলে তালপট্টিসহ বিরাট এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে আছে ভারত। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও কার্যকলাপ সম্পর্কে পর্যবেক্ষকদের অভিমত, প্রতিবেশীদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধাবোধের নমুনা পাওয়া যায় না। প্রতিবেশীকে বরাবরই কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও কব্জার মধ্যে রাখতে তারা আগ্রহী। বাংলাদেশের ভূখন্ডে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি গায়ের জোরে দখল করে নেয়া তার বড় প্রমাণ। আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিষয়টির নিষ্পত্তির ব্যাপারে রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন, সচেতন ও পর্যবেক্ষক মহল জোর দাবী তুলেছেন। সমুদ্র অঞ্চল সীমানা রক্ষা জাতীয় কমিটির আহবায়ক মোহাম্মদ নূর মোহাম্মদ আরো জানান, অনতিবিলম্বে সরকারকে একটি সমুদ্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার আওতায় থাকবে একটি সমুদ্র অধিদপ্তর। একইসাথে আন্তর্জাতিক সমুদ্র গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। যেভাবেই হোক বিশাল সমুদ্র সম্পদকে সুরক্ষা করতে হবে। কারণ বাংলাদেশের স্থলভাগের চেয়ে অনেক বেশী সম্পদ রয়েছে সমুদ্রে। এই বঙ্গোপসাগরে যেসব নদীর প্রাকৃতিক গতিপথ ও প্রবাহ ঐতিহাসিকভাবে যেভাবে এসে মিশেছে সেটাও অধিকভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ভারত যেন বাঁধ দিয়ে এই গতিপথ ও প্রবাহ পরিবর্তন করতে কিংবা ঘুরিয়ে দিতে না পারে, সে ব্যাপারেও আন্তর্জাতিক আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

[সংকলিত]

ভূমিকম্পের টাইম বোমার ওপর ঢাকা এখনই সচেতন হ’তে হবে

কামরুল হাসান দর্পণ

‘একবার কল্পনা করুন তো, আপনার দেহের নিম্নাংশ ধসে পড়া দেয়ালের নিচে। থেঁতলে গেছে। কিছুতেই বের হ’তে পারছেন না। কোন রকমে বেঁচে আছেন। ঐ অবস্থায়ই আপনি সন্তানের বের হয়ে থাকা হাতটি দেখছেন’। এ চিত্র নিশ্চয়ই আপনার কল্পনায়ও ঠাঁই পাবে না। চিন্তাধারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবেন। আমরাও এ চিত্র কল্পনায় আনতে চাই না। অথচ এ ধরনের বা এর চেয়ে আরও ভয়াবহ চিত্র যে কোন সময়ই পত্রিকাজুড়ে দেখা যেতে পারে। এমন আশংকা লোকজন করছেন। ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞরা ঘোষণা দিয়েছেন, ঢাকা শহর ‘ভূমিকম্পের টাইম বোমা’র উপর বসে আছে। যে কোন মুহূর্তে ফাটতে পারে। ফাটলে কী হবে, তারই একটি কাল্পনিক দৃশ্য লেখার শুরুতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই দৃশ্য পত্রিকাজুড়ে প্রকাশিত হাযারো করুণ চিত্রের একটি হ’তে পারে, যা হৃদয়কে দলিত-মথিত করে তুলবে। ভাষাহীন, স্থবির হয়ে বসে থাকা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। প্রাকৃতিক এই মহাদুর্যোগ থেকে আগাম রেহাই পাওয়ার জন্য এমন কোন যন্ত্র আজ পর্যন্ত মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি, যাতে প্রলয়ংকরী ঝড় বা মহাপ্লাবনের আশঙ্কা আগে থেকেই টের পাওয়া যায়। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে আগাম ব্যবস্থা নেয়া যায়। কিন্তু ভূমিকম্প প্রকৃতির এমনই এক অভিশাপ, কখন আঘাত হানবে কারও পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। আঘাত হানার পর এর ধ্বংসলীলা দেখা যায়। কেবল তখনই মানুষ আহত-নিহতদের উদ্ধারের প্রস্ত্ততি নিতে পারে।

ভূমিকম্প মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্ত্ততি কতটুকু? পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে যা জানা যায়, তার চিত্রটি হতাশাজনক। আমরা শুধু জানি, সরকার উদ্ধার কর্ম পরিচালনার জন্য ৭০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কেনার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু উদ্যোগ বাস্তবায়ন হবে কবে এর নিশ্চয়তা নেই। অথচ ‘ভূমিকম্পের টাইম বোমা’র উপর বসে থাকা ঢাকা শহরে যে কোন সময় ভূমিকম্প ভয়াবহ আঘাত হানতে পারে।

জাতিসংঘ প্রণীত ‘আর্থকোয়েক ডিজাস্টার রিস্ক ইনডেক্সে’র এক বুলেটিনে দেখানো হয়েছে, বিশ্বের ২০টি ঝুঁকিপূর্ণ শহরের মধ্যে ইরানের রাজধানী তেহরান প্রথম ও আমাদের প্রিয় নগরী ঢাকা দ্বিতীয়। প্রকৃতিগতভাবে আমাদের ঢাকা শহরকে দুর্ভাগাই বলতে হবে। এর আগে দেখা গেছে, বিশ্বের সবচেয়ে বসবাস অনুপযোগী শহরের তালিকায়ও ঢাকা দ্বিতীয়। প্রথম জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারে। অর্থাৎ অপরিকল্পিতভাবে ঢাকাকে আমরা বসবাসের অনুপযোগী করে গড়ে তুলেছি। এই দায় আমাদের। আর প্রাকৃতিক ভূমিকম্পের কবলে পড়ার ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাও দায়ী। এক অসতর্ক, অচেতন ও অজ্ঞানতার মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানলেই ঢাকা শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। মারা যেতে পারে ২ লাখ মানুষ। এই ২ লাখের মধ্যে আমি, আপনি, আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তানও থাকতে পারে। এই যে আমি, আপনি যে ভবনটিতে বসবাস করছি, পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তা অত্যন্ত পুরনো বা দুর্বল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি সূচকের তথ্যানুযায়ী, ঢাকা শহরের মাত্র ৩৫ ভাগ স্থাপনা শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে। আর বাকি ৬৫ ভাগ বালু দিয়ে বিভিন্ন জলাশয় ভরাট করে নরম মাটির উপর নির্মাণ করা হয়েছে। কী ভয়াবহ কথা! তার মানে এসব স্থাপনা যারা তৈরী করেছেন, তারাই আমাদের জন্য একেকটি ‘মৃত্যুকূপ’ তৈরী করে রেখেছেন। সরকারি তথ্যমতেই ৭২ হাযার ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। বেসরকারি তথ্যমতে এ সংখ্যা কয়েক লাখ। তাৎপর্যের বিষয়, ভূমিকম্প হ’লে আহতদের চিকিসার জন্য যে মেডিকেল হাসপাতালকে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে, সেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালই ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। কাজেই ভূমিকম্প হ’লে সাধারণ মানুষ যে চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত হবেন, তা নিশ্চিত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প হ’লে ঢাকার ৬০ ভাগ ভবন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাবে। পুরনো ঢাকাসহ অন্যান্য এলাকায় ভবন ধসে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হবে।

‘ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম’ (ইউএনডিপি) এক গবেষণায় বলেছে, যে কোন সময় বাংলাদেশে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হ’তে পারে। অর্থাৎ ভূমিকম্পে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু যে কোন সময় হ’তে পারে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দুই বছরব্যাপী (২০০৮-২০০৯) এক গবেষণায় আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, বড় ধরনের ভূমিকম্প হ’লে সেই এলাকার মাটির স্তর আলাদা হয়ে যায়। আলাদা এই মাটির স্তর শক্ত হ’তে ১০০ বছর লেগে যায়। মাটির স্তর শক্ত হয়ে গেলে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ঐ এলাকায় পুনরায় ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ১৭৬২ সালে সীতাকুন্ডে ও ১৮৮৫ সালে মধুপুরের ভয়াবহ ভূমিকম্পের আলোকে তারা হিসাব করে দেখেছেন, এ বছরই বড় ধরনের ভূমিকম্প পুনরায় আঘাত হানতে পারে। এ হিসাবে ঢাকায় যে কোন মুহূর্তে ভূমিকম্প হ’তে পারে। তার আলামত ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে। প্রায়ই ছোট মাত্রার ভূমিকম্প ঢাকা শহর কাঁপিয়ে দেয়। সর্বশেষ গত ১১ এপ্রিল ঢাকায় ৩.৮ মাত্রায় পরপর দু’বার ভূমিকম্পে ঢাকা নড়ে উঠে। এ রকম ছোট মাত্রার ভূমিকম্প প্রতি বছরই একাধিকবার হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ছোট ছোট ভূমিকম্প বড় কিছু ঘটনারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদি ১৮৮৫ সালের মতো ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয়, তবে ঢাকা শহরের এক তৃতীয়াংশ ভবন ধ্বংস হবে। প্রাণ হারাবে লাখ লাখ মানুষ।

ঢাকায় যে এ বছর বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে, তা গবেষকরা হিসাব-নিকাশ করে দেখিয়েছেন। কিন্তু শঙ্কাজনক এই পরিস্থিতি থেকে আমরা অন্তত নিজেদের কিভাবে নিরাপদে রাখতে পারি, আমরা কি তা নিয়ে ভাবছি? ভাবছি না। বিল্ডিং কোড না মেনে অপরিকল্পিতভাবে একের পর এক ভবন নির্মাণ করে চলেছি। ভূতত্ত্ববিদ ড. বদরুল ইমাম বলেছেন, আমাদের জন্য সবচেয়ে বিপদের কারণ ভরাট এলাকায় ভবন নির্মাণ করা। ঢাকা শহরের চারপাশের খাল, বিল, নদী ও জলাশয় ভরাট করে প্রতিনিয়ত ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এই ভরাট কাজ করা হচ্ছে বালু ও কাদামাটি দিয়ে। যা ভূমিকম্পের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি জানান, রাজধানীর পূর্বাঞ্চলে জলাভূমি ও নিচু এলাকা ভরাট করে বহুতল ভবন নির্মাণের ফলে ঢাকায় ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি অনেক বেড়ে গেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ঢাকায় ভূমিকম্পে ক্ষতির পরিমাণ হবে অনেক বেশী। ক্ষতির পরিমাণ বেশী হওয়ার জন্য জাতিসংঘের সমীক্ষায় ঢাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব, অধিক ভবন, অপরিকল্পিত অবকাঠামো, নগরে খোলা জায়গার অভাব, সরু গলিপথ ও লাইফ লাইনের দূরবস্থাকে দায়ী করা হয়েছে। ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতা নিয়ে বাংলাদেশের প্রস্ত্ততি খুবই সামান্য। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ঢাকার হাসপাতালগুলোর অধিকাংশেরই বিশেষ প্রস্ত্ততি নেই। জাতিসংঘের এ সূচক আমাদের জন্য ভয়াবহ ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভূমিকম্পের পর উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা নিয়ে সরকার, বিভিন্ন উদ্ধারকারী সংস্থা ও হাসপাতালগুলোর বিশেষ কোন প্রস্ত্ততিই নেই। তার মানে ভূমিকম্পে লাখ লাখ মানুষ তো মারা যাবেই, যারা আহত হয়ে বেঁচে থাকবেন তাদেরও বাঁচার উপায় নেই। তাৎপর্যের বিষয়, ভূমিকম্প যখন আমাদের একটু নাড়িয়ে দিয়ে যায়, কেবল তখনই সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো নড়েচড়ে বসে। কিন্তু স্বল্পস্থায়ী ভূমিকম্পের মতোই তাদের এই নড়াচড়া স্থায়ী হয়। তারপর বেমালুম ভুলে যায়। অথচ স্বল্প সময়ে ভূমিকম্পের যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও বিভীষিকা ভাবটা এমন আগে ভূমিকম্প হোক, তারপর দেখা যাবে। এ ধরনের চিন্তা আত্মঘাতী বলা যায়। ভূমিকম্প সম্পর্কে সবার আগে সরকারকে তৎপর হ’তে হবে। সকল অনিয়ম দূর করতে হবে। ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কর্ম যাতে দ্রুত করা যায়, এজন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদী সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের পর এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে নিয়মিত মহড়ার আয়োজন করতে হবে। বিল্ডিং কোড মেনে যাতে ভবন নির্মিত হয়, এজন্য রাজউককে কঠোর নযরদারির ব্যবস্থা নিতে হবে। যারা বিল্ডিং কোড মানেনি, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলোকে ভূমিকম্পের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নিতে হবে। সভা, সেমিনার, মানববন্ধনের মতো কর্মসূচির পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাতে হবে। যারা বাড়ির মালিক তাদের বলতে হবে, নিজের বাড়িটি যাতে ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ বাড়ির চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশী। নিজের বাড়িতে নিজেই চাপা পড়তে পারেন। যারা নতুন বাড়ি করছেন, তারা যেন রাস্তার জন্য কিছু জায়গা ছেড়ে ভবন তৈরী করেন। যাতে ভূমিকম্প হ’লে উদ্ধারকারী গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সহজে চলাচল করতে পারে। পাড়া-মহল্লায় যেসব কল্যাণমূলক সোসাইটি গড়ে উঠেছে, সেগুলো ভূমিকম্প সম্পর্কে নিজ নিজ এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সভা-সেমিনারের আয়োজন করতে পারে। ভূমিকম্প যে কোন সময়ে হ’তে পারে। কারণ পুরো ঢাকা শহরই ভূমিকম্পের টাইম বোমার উপর বসে আছে। দেখা যাবে, বাড়ির কেউ বাইরে অবস্থান করছেন, ভূমিকম্পের পর গিয়ে দেখলেন বাড়ির ধ্বংসস্তূপে তারই পরিবারের লোকজন চাপা পড়ে গেছে। তিনি শুধু একা বেঁচে রয়েছেন। তখন হয়তো বিলাপের সুরে বলবেন, আমি কেন বেঁচে রইলাম। কাজেই এ ধরনের ট্র্যাজিক ঘটনার শিকার হওয়ার আগে আমাদের প্রত্যেককেই সচেতন হ’তে হবে। ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে আহতদের চিকিৎসা দেয়ার জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রত্যেকটি হাসপাতালকে আগাম প্রস্ত্ততি নিতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রস্ত্ততি নেয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। আর ভূমিকম্প থেকে নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যক্তিগতভাবে কিছু ব্যবস্থা নেয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভূমিকম্পের সময় বাড়ির বা ফ্ল্যাটের দুই দেয়ালের সংযোগস্থল, শক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় নিতে হবে। যাতে অন্তত মাথা ও বুকে আঘাত না লাগে। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা বেঁচে থাকার জন্য শুকনো খাবার রেডি রাখা। ভূমিকম্প অনুভূত হ’লে গ্যাসের লাইন ও বিদ্যুতের লাইন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিতে হবে।

\সংকলিত\

[ভূমিকম্পের মত ভয়াবহ দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে সর্বাগ্রে আমাদেরকে তাকওয়াশীল জীবন-যাপন করতে হবে। বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ্র নিকট কায়মনো বাক্যে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, ‘জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ’ (রূম ৪১)। অতএব সকল প্রকার অনিয়ম, দুর্নীতি ও পাপাচার থেকে বিরত থাকুন। -সম্পাদক]